サラリーマンである私は、平日のお昼にお弁当を持参しています。

お弁当箱の中に欠かせないのが、おにぎりです。

おにぎりは、小宇宙と言ったら過言ですが、その三角形の中には譲れない戦いが詰まっています。

そんな三角形(おにぎり)の大事な要素である、「海苔」について、今までそれほど気にして選んではいなかったのですが、最近知ったのが「青まぜ海苔」。

とても香りがよく、お気に入りです。

青まぜ使用のおにぎりを入れたランチBOXを開けると、ふんわりと海苔の香りがあふれ出します。

料理は「見た目、香り、味」が大事だと思いますが、まさに「香り」が最高。

黒海苔の味わいと青海苔の放つ香りのバランスが絶妙です。

青混ぜ海苔って何?

青まぜとは、黒海苔の養殖中に、自然の青海苔がつき、そのまま育てて青海苔を黒海苔と一緒に収穫した、2種類が混ざり合った海苔の事です。

昔は、黒海苔が高級とされ、青混ぜは高級とされなかった時代もあったようですが、今では希少な海苔として珍重されています。

なぜかと言うと、青海苔は寒さに弱いため、水温の高い秋のわずかな期間(11月〜12月)に特定の方法でしか良質な物ができず、生産量が少ない海苔だからです。

1年分をまとめて買うほどのファンもいらっしゃるのだとか。

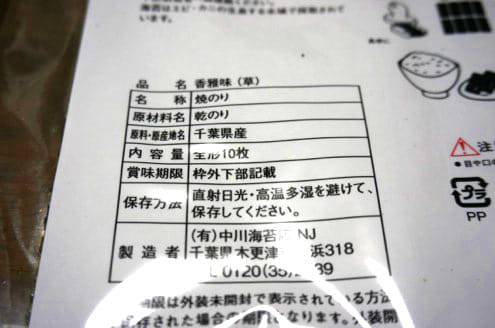

「焼きのり」と「乾のり」

ちなみに海苔は、「焼きのり」と、「乾のり」があります。

焼きのりは、文字通り焼いてあるので、そのまま食べられ、最初からパリっとしています。

乾のりは、食べる時に、炙ります。

焼き海苔は、手軽で便利です。

今では、専門店以外で見かける海苔のほとんどは、焼き海苔ではないでしょうか。

それに対して、乾のりは「自分で焼く」工程が入る分、手軽ではありません。しかし、食べる直前に焼くので、香りが豊か。

どちらも利点がありますので、我が家では両方食べています。

青混ぜ海苔は、希少な海苔ではありますが、べらぼうに高価ではありません。

全型10枚で、300〜500円程度が多いように思います。私が購入したのは、420円のものでした。

もし、おにぎりが大好きな方がいたら、一度専門店で海苔を選んでみるのもいいかもしれません。

ちなみに、私の購入した海苔の専門店は、千葉県内の専門店です。

「千葉の海苔は、江戸時代から“上総海苔”として人気が高く、実際、海苔の香りの点では全国一とも言われます。」(海苔の基礎講座より抜粋)

なるほど。入った瞬間に海苔の香りが立ち込めていて、感動すら覚えたわけです。

青混ぜにも色々種類があり、青海苔の割合なのか、お店によっても色あいが違いました。

薄めの色合い

濃い目の色合い

そんなわけで、青混ぜ海苔を買ってきて、おにぎりを作ってみました。

海苔を用意します

青まぜ乾のり

こちら乾のりです。「自分で焼く」工程が入ります。

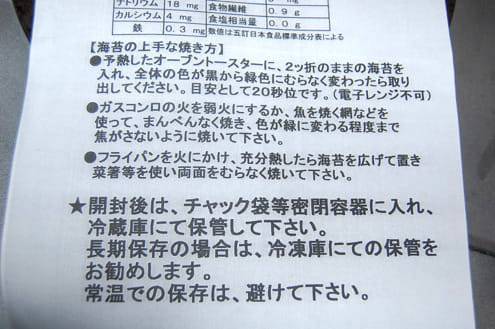

乾のりの説明書き。

青まぜ焼き海苔

いわゆる焼き海苔ですね。

焼き海苔の説明書き。

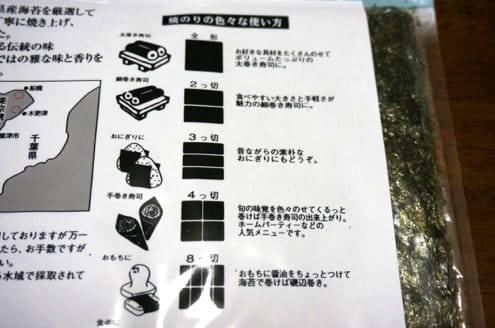

生産地の説明とか。

色々な海苔の用途も書かれていて、親切ですね。

海苔が最初からパッキングされた、おにぎりシート

こんな商品も発見しました。

パリパリ海苔の状態で、おにぎりが食べられますね。

大事な要素、お米を用意します

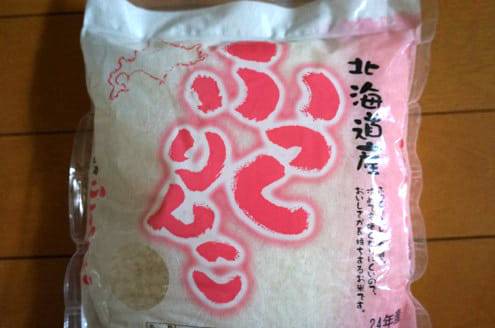

こちらのお米は、北海道産のふっくりんこ。

冷めても固くなりにくく、美味しさが長持ちするそうです。北海道のお米は大好きです。

具材を用意

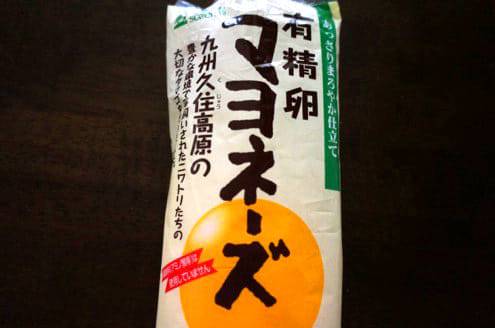

よく入れる具はツナマヨネーズ

マヨネーズは本来は自家製を使いたいのですが、今回は大好きなこちらのマヨネーズを利用します。

おにぎりを作ります

ふっくら炊けたお米

青まぜ乾のりをトースターで焼きます

といっても、余熱したトースターで20秒ほど。

説明書に従って焼きます。

トースターを温めます。

この乾のりが、

パリパリで、良い香りで満たされます。

三角に組み上げて、おにぎりのできあがり

おわりに

おにぎりは、簡単そうで奥の深い料理だと思います。

例えば、最高の握り方があるとしても、幼い頃の思い出とか、母の味とか、それぞれの思い出で、それぞれの最高の美味しさが変わってくると思います。

私なんかは、少年時代に野球をやっていましたが、その時に持っていっていた、おにぎりの味はわりと好きで、好きなおにぎりの基準になっている気もします。

とか、語っていますが、やはり、美味しい海苔、美味しいお米、美味しい具材、美味しい握り方は確かにあって、それは、美味しいです!

ちなみに、少し固めのお米に、優しく握ったおにぎりが好きです。

それに、ブログで紹介した海苔の味わいを合わせるんですから、そりゃ、サラリーマンのお昼に最高のひと品になるわけですね。

[amazonjs asin=”4777934853″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”おべんとうに大活躍! おにぎらずとおにぎりの本 (ei cooking)”][amazonjs asin=”B001U7CWOO” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”マジックおにぎり型 大 WE-116″]