浅草のうなぎ 色川

浅草の鰻と言えば!「色川」と答える方は多いのではないでしょうか。

何せ、文久元年(1861年)創業の老舗店。

こちらは、たっぷりサイズです。

最初に感想を伝えておきます

- 今まで食べていたうなぎと味が違う。

- 箸を入れると簡単にきれるやわらかさ。

- 炭の香りがいい。

- 山椒が香り高い。

価格が安いうなぎになると、いわゆる皮がゴムのように感じる事もありますが、これは全然違います。

「あぁ、これがうまいうなぎってやつなんだな。たしかにうまい!」

色川の店を出たあと、道を歩きながらそう言葉にしていたのを思い出します。

うなぎを食す

こちらがふつうサイズのうなぎ。お吸い物付です。

カウンターの山椒をかけて頂きます。

程よく焼き目がついた鰻は、ふっくらでタレがからみ、とても美味しいです!

色川の行列

そんな色川には、有名かつ美味しいお店として、多くの方が連日訪れます。

開店前から列ができるのは当たり前。

色川の外観です。

店内はこのようにこぢんまりとしており、カウンター4席と、テーブル(4人×2席)があります。

カウンターの上は山椒のみ。

棚の中もきれいに整頓されています。

こういう細かいところにも意識が届いているお店は素敵です。

職人さんのうちわです。歴史を感じます。

焼きの様子

たまたまカウンター席に座れたので、職人さんの焼いている様子を見ることができました。

丁寧に焼いているその姿は真剣そのもの。

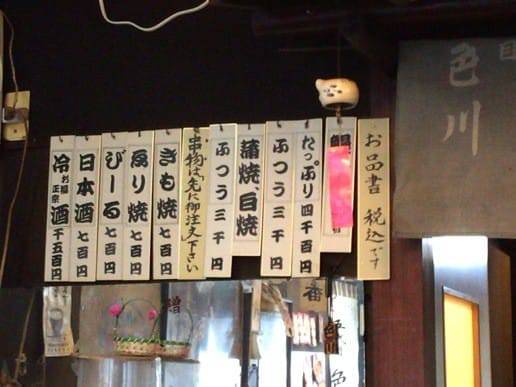

メニュー

メニューはシンプルで、こんな感じです。

おわりに

11時30分から開店ですが、10時50分にはもうお客さんが前に並んでおりました。

早く並べば最初に入店できて、早く食べることができます。

14:00には終わると書いてありますが、売り切れ次第閉店となります。

浅草に行った際は、早めに並んで待つことをおすすめします。