VIRONの気になる2階のエリア

渋谷にあるパン屋さん「VIRON」のハード系のパンが好きで、ちょくちょく持ち帰りで家で楽しんでいました。

先日、前からずっと気になっていた2階で朝食をいただいてきました。

特に焼き立てのバゲットが含まれた朝食セットはとても美味しく、贅沢な時間を過ごせました。

店内はゆったりとしていて、ゆっくりと朝食を楽しみたい方におすすめです。

VIRONの朝食の内容

私が行ったのは、2021年9月ですが、VIRONの公式情報によると、朝食の内容が少し変わり、下記に変わったそうです。(2022年1月現在)

2021年9月、その時の内容は、

「バゲット+セレアル+ヴィエノワズリー2種+ジャムセット+コーヒーor紅茶」でした。

2022年1月現在は、

「バゲット+セレアル+トゥルト+ヴィエノワズリー1種+ジャムセット+コーヒーor紅茶」

※トゥルトはライ麦100%、ライ麦でおこした自家酵母で作られてイーストは使用しておらず、素朴ながらも噛む度にライ麦の風味がが強く感じられるパンです。ジャムとの相性が抜群です!! (VIRON公式情報より)

ということで、「ヴィエノワズリー2個」→「ヴィエノワズリー1個 + トゥルト」に変わったようです。

ちなみに、ヴィエノワズリーとは「卵や牛乳、砂糖などを用いたリッチなパンの総称」なんだそうで、クロワッサンやデニッシュ、ブリオッシュなどが該当します。

2021年9月に食べた時の価格は、1,650円でした。

焼き立てバゲットとセレアル

1階の右端にある階段を登っていくと、カフェ。

席に案内してもらい、朝食セットをオーダーしました。

はじめに来たのが、バゲットとセレアル。(写真は2人分)

セレアルは「穀物」の意味で、「バゲット セレアル」は黒ごま、白ごま、亜麻の実、ひまわりの種などが入ったフランスパンです。

こちらを「6種のジャム、ハチミツ、チョコレートクリーム」でいただきました。

ジャムは、ブルーベリーやラズベリーなど、フルーツ系6種。

個人的に、こちらのチョコレートクリームがとても好みで、ホワイトチョコレート好きにはたまりませんでした。

ハチミツも、とろりとしていて、バゲットによくマッチしていました。

ヴィエノワズリー2種

バゲットのジャムが運ばれるのと同じくらいのタイミングで、店員さんがヴィエノワズリーが入ったバスケットを手に、席に回ってくれます。

ヴィエノワズリーは、こちら。

その中から、2種選びました。(画像は2人分)

チョコレートたっぷり、しっとりとして美味しかったです。

コーヒーはおかわり自由

おかわり自由のコーヒー、もしくはポットサービスの紅茶が選べます。

店員さんが、「おかわりはいかがですか」と席を回ってくれます。

パンは持ち帰れる

食べきれなかったパンは、持ち帰ることができます。

店員さんが、ちゃんと袋に包装してくれるので、家でも楽しむことができます。

席について

自分が食べたのは、カウンター席でしたが、テーブル席もたくさんありました。

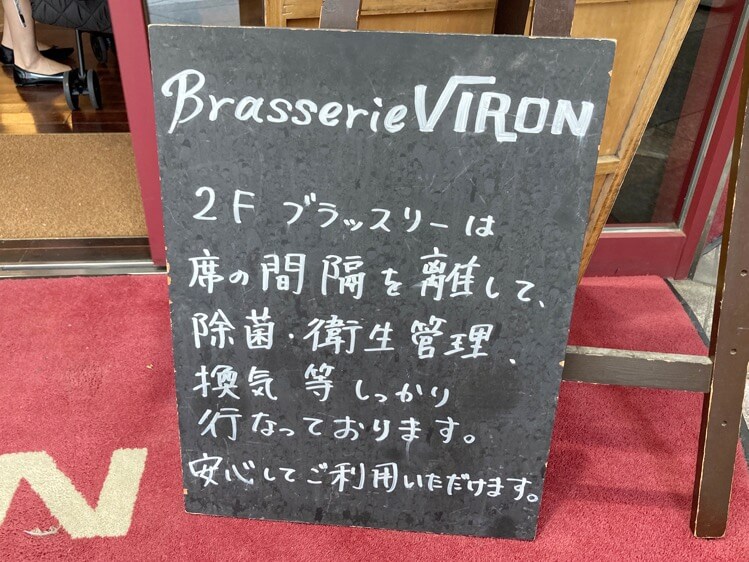

コロナ渦ということもあり、換気についての注意書きがありました。

パンもですが、コーヒーも美味しかったです!