かるかん饅頭を作ってみる!

かるかんは鹿児島県の有名なお土産です。

餡を包んだ和菓子のかるかんまんじゅうを、かるかんと呼んでいます。

かるかんは、九州でしか売っていない!?

みなさんは好きなお土産ってありますか?

私は、鹿児島の有名なお土産である、かるかんが大好きです。

特にあの包んでいる部分の甘さと、なんとも言えない舌ざわりがたまりません。たくさん食べたい。

その大好きなかるかんは、都内にある鹿児島のアンテナショップ以外だと、九州でしか売っていないようです(私調べ)。

旅行するかー、と思いきや、かるかんは自宅で作れるらしいのです!

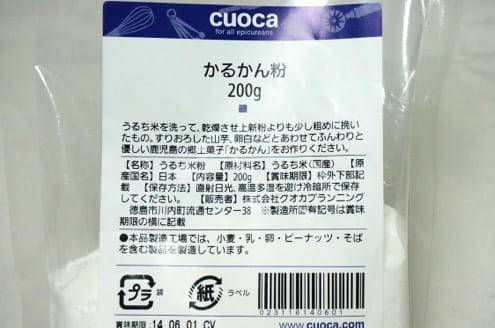

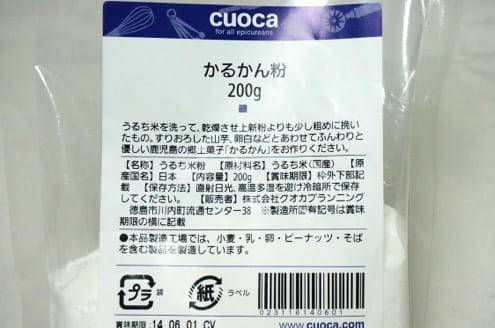

粉屋さんでは、かるかん粉というのが売っていました。

かるかん粉とは、「うるち米を水洗いし、水切り、半乾きさせたものを粗く粉砕したもの」だそうです。

かるかんを作るには、左の自然薯(ヤマノイモ)で作るのですが、今回は大和芋も試しに作ってみたいと思います。

山芋(自然薯)はとろっとしていて、大和芋は磨り潰すと持ち上がるほどの粘度がある芋です。どんな出来上がりになるだろう。。

濃紺さん、wikiで、山芋については、やまと芋(ナガイモ)などよりも自然薯(ヤマノイモ)が適しているとされるとか書いてありますが、自然薯(ヤマノイモ)だけでよくないですかね。

助手さん、料理はですね、ひかれたレールを進むんじゃないんですよ。たまには曲がりくねってみることで、新しい発見があるのです。

失敗を恐れない姿勢に心配と感動が半々です!

ちなみに、かるかんを作るのはわりと簡単なんですが、あんこを作るのに少し時間がかかりますので、頑張っていきましょう!

あんこも自家製ですか!これは楽しみ!

料理の手順

- こしあんを作る

- 山芋をペースト状にする

- メレンゲを作る

- ペーストとメレンゲを混ぜる

- 型に入れ、蒸す

ポイントは、メレンゲをしっかりと角がでるくらいに泡立てる部分ですかね。

かるかんのあの最高に素敵な食感は山芋とメレンゲでできていたんですねー。

こしあんの材料

- 小豆(あずき) 320g

- 砂糖 250g

- 塩 少々

かるかんの材料

- 長芋、大和芋 各120g

- かるかん粉 各100g

- 砂糖 各90g

- 卵白 各1個分

- メレンゲ用砂糖 各大さじ1

- こしあん 適量

料理開始

あんこを作る

あんこの材料はこちら。小豆は北海道産のものです。

そして砂糖はもちろん真っ白なスプーン印ですね。

スプーン印のパッケージは秀逸ですね。かっこいいです。

まず、あんこ作りです。小豆を洗いましょう。

小豆を鍋に入れ、ひたひたの水を入れました。

火にかけ、沸騰してきたら、一度ざるにあげましょう。

それから、もう一度お水を入れて、火にかけます。

これを2、3回繰り返すんですね。

アクをとるためです。繰り返した後は、本格的に煮ていきます。

水が蒸発して、豆が頭を出すので、水を足すのは私の役割。

1時間ほど煮て、簡単につぶれるくらいまで柔らかくなったら、OKです。

なるほどー、すごく柔らかくなるんですね。

簡単につぶれるくらいになったら、湯を切りましょう。

木ベラなどでつぶしながら、少しずつ濾していきます。

皮がとれて、中身が落ちていきます。

すごーい。すでに姿はあんこですね!

潰し終えたらふきんの上に載せます。

水を足しまーす。

ぎゅーっとしぼりますよ!

そして出来上がったこちらが「さらしあん」です。

すごく鮮やかなふきんですね。

煮込んであんこにする

さらしあんと砂糖を鍋に入れます。

すごい量の砂糖だ!

弱火にかけ、かきまぜていきます。

だんだん砂糖が溶けて、あんこと混ざり合っていきます。

いい感じにどろりとしてきました。

そうそう、仕上げ直前に塩を少々入れてくださいね。

あんこの完成

弱火でしばらくかき混ぜて、砂糖がとけたら、こしあんの出来上がりです!

あれ、濃紺さんなんとなく表面がざらっとしているような気がします。

これは、皮が取りきれなかったわけで。。こしあんというより、こし粒あんの完成でしたね。

こす作業の時に、もっともっと目が細かい濾し器を使えばよかったってことですか?

そうですね。使った柳宗理のパンチングストレーナーは目が大きかったようです。

プロはとても細かい濾し器を使うそうです。

滑らかとはいきませんでしたが、美味しい味のあんこが出来ましたので良しとします!

かるかんを作る

山芋の皮をむきます。

変色するようなら、変色を防ぐために酢水に入れておきましょう。

かるかんは白い色ですもんね!

ザクザク切った山芋、砂糖、水をミキサーに入れます。

ミキサーでペースト状にします。

どろっどろになりましたね。

メレンゲを作る

別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで泡だてます。

しばらくして、こんな風にもったりしてきたら、

砂糖を足し、さらに泡立てます。

さらに、さらに泡立てます。

こんな風にピンと角がたつまで泡だてたら、OKです。

ほんとだ!角がたっていますね。

かるかんの元を作る

ボウルにかるかん粉を入れ、

さきほどペースト状にした山芋を入れます。

よく混ぜあわせます。

メレンゲを加え、

泡を潰さないようにして、混ぜます。

大きめのスプーンで混ぜると潰れにくくていいかも。

かるかんを蒸す

かるかんの型に半分ほど生地を入れます。

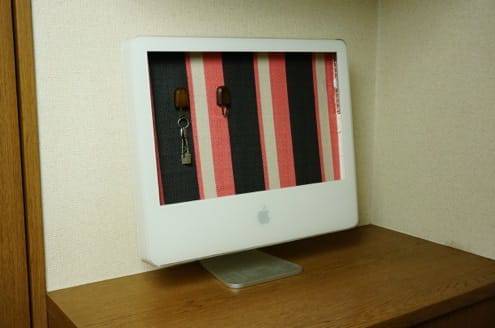

このかるかんの型は、かっぱ橋の「馬嶋屋菓子道具店」で購入してきました!

店内はかるかんだけではなく、色々な型が並んでいて、お菓子作りが好きな方にはオススメのお店です。

かっぱ橋には、道具が本当になんでもあるんですね。

あんこを適量入れます。

上から生地を入れてあんこを包んだら、準備完了。

なんとなくスルーしてきましたが、左が大和芋(ナガイモ)、右側がかるかんに適していると言われる、自然薯(ヤマノイモ)。固さが全然違いますね。。

そうですね、大和芋はかたすぎて、少し扱いづらいかな。

蒸気がたっぷりの蒸し器に入れます。

底上げした鍋ですね!

フタをして、15分ほど蒸します。

蒸しあがりましたー。

すごいすごい!早く食べてみましょう!

完成!

型から出してみると、いい感じにできていました。

かるかんっぽい!

こちらは、入れたあんこが沈んでしまったパターン。うっすら見えていますね。

割ってみると、中はもっちりとした感じ。

しっとり、もっちりとしたかるかんが出来ました。

大和芋からカメラをそむけていないですか。。

そうですね、大和芋は粘り気が強すぎて、少し固くなっちゃいました。

あと、味もいつも食べてるのと何か違う感じ。

変わった形のかるかん

大好きな「かるかんの生地」をばくばく食べる為に作ったのがこちら。

バンズの型を使って作りました!

カヌレの型を使ったバージョン。これもバッチリできました。

カヌレの型のかるかんなんて我が家だけでしょう!

型が足りなかっただけですが、、

作ってみての感想

かるかんの生地を食べまくるという夢が叶いました。

しかし、鹿児島のお土産で売っているかるかんとは味が少し違いました。

おそらく鹿児島の本家かるかんは、原料も蒸し方も何もかもが特別なのでしょう。

大和芋のかるかんは、作っている途中から、粘り気が強く、扱いにくいということもあり、これは違う気がするという印象がありました。できあがりも少しごつごつしております。

そして思いました、お菓子作りって本当に難しいですね!

細かい分量の調整から、温度管理。お菓子を作る度に、パティシエという職業の細かな技術の高さを実感します。

これを期に、各地域のおいしいお土産を作って行くのも楽しそうです。

あと、こんな蒸し器があったらもっと簡単に作れていたと思いました。

[amazonjs asin=”B005FO5NYY” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”T-fal 【より手軽で小さなサイズ】 電気蒸し器 スチームクッカー ミニコンパクト VC131170″]