ストウブのクレープパンをアウトレットで購入

先日、成田空港の近くに新しく出来た、酒々井(しすい)アウトレットに行ってきたのですが、そこに思わぬ出会いが。

ブラブラと店内を眺めていた時、目に飛び込んできたのが、ストウブ(staub)のクレープパン。

見た瞬間に「ガレット!!」と思いました。

前に自宅のフライパンで作った時は、大きさが足りずに、折りたたみに満足できませんでした。

写真の見た目はわりと良さげだけど、ストウブを使ってリベンジしたい。

衝動買いはいけない、などとしばらく考えましたが、

形といい、デザインといい、雰囲気といい、ストウブ(staub)というオシャレな名前は気になっていましたわけで、持ってみるとわかる重厚感に、欲しい気持ちはおさえきれず、購入決定。

サイズは直径30cmと直径28cmのものがありました

購入した直径30cmのものは、取ってはそのままで、熱伝導を直に感じるデザインです。

直径28cmのものは、取ってがウッディ仕様になっており、熱さ回避に対応しています。

少し迷いましたが、「大きい方がいいだろう。取っては、焼いている時は持たないだろう」と思い、30cmのものに決めました。

ストウブ(staub)クレープパンのご紹介

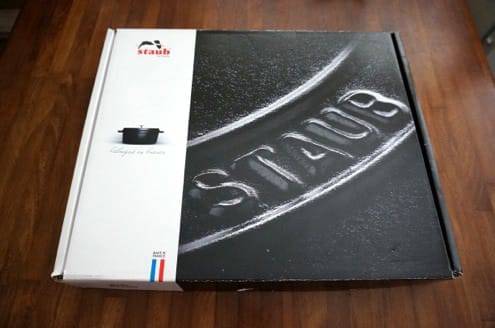

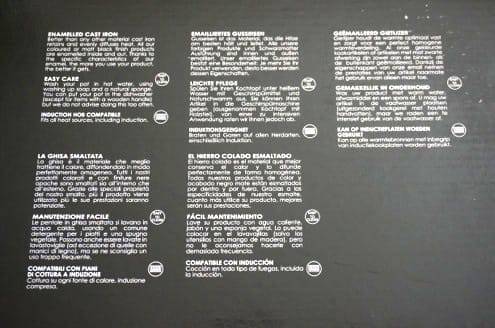

箱はこんな感じ

ヨーロッパの言語で表示されています

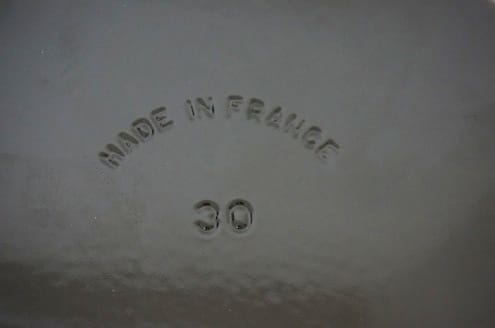

本体

円の直径30cm

メイド・イン・フランス

さりげなくついているリボンがいい感じ

クレープ返しとトンボつき

裏側はこんな感じ

ツルツルとしています。

取ってについた2本の線は、B品である証。

アウトレットで購入した本品はB品扱いです。

でも、見た目はほとんど問題なく、少し表面に歪みがあるかなーといった程度のB級品でした。

さっそくガレットを焼きます

今回焼いたガレットです。これがとってもうまかった!

これはわりと上手に出来上がったガレットで、ブログの後に失敗したガレットも載せてあります。

材料を準備します

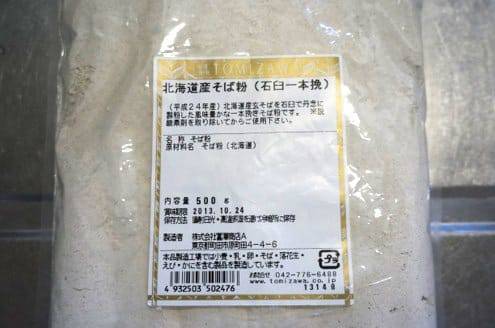

ガレットの生地(30cm × 4枚分)

- そば粉

- 120g

- 薄力粉

- 30g

- 水

- 250cc

- 塩

- 小さじ1/4

- 卵

- 1個

- 無塩バター

- 10g

ガレットの具(1枚分)

- 卵

- 1個

- グリュイエールチーズ

- お好きな量(50gくらい)

- レッドチェダーチーズ

- お好きな量(30gくらい)

- ベーコンブロック

- お好きな量(厚切り2枚)

- トマト

- 半月切り4枚

- マッシュルーム

- 適量(1個)

- 塩、胡椒

- 少々

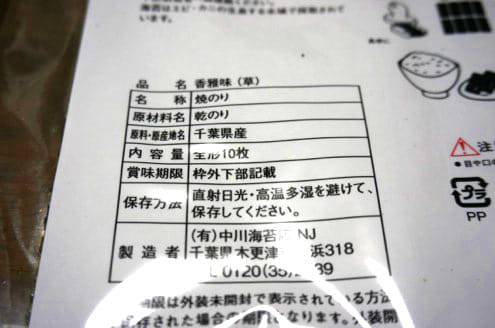

今回のそば粉はこちら

生地を作ります

無塩バターを計ります

そば粉、薄力粉を合わせます

よくふるっておきます

塩、卵、水を半量加えます

よく混ぜます

残りの水を足して、よく混ぜます

混ざったら、無塩バターを溶かして加えます

よく混ざったら、ざるで生地をこします

こうすると、なめらかになります。

冷蔵庫で一晩寝かせておきます

具を準備します

グリュイエールチーズを切ります

お好きな形でOKです。

レッドチェダーチーズを切ります

お好きな形でOKです。

マッシュルームを切ります

トマトを切ります

ベーコンブロックを切ります

お好きな厚みでOKです。

材料出揃い

ガレットを焼いていきます

寝かせた生地を軽くまぜなおします

火加減は、中火〜弱火で

バターをひいておきます

無塩バターでもOKです。

お玉1.2つ分くらいの生地をフライパンに落とします

トンボで広げていきます

早くしないと固まってしまうので、素早く。

フライパンいっぱいまで広げます

まず、卵を落とします

トマトをおきます

ベーコンをおきます

チーズ2種を適当におきます

マッシュルームをおきます

塩、胡椒をします

アルミホイルで軽くおおって、チーズをとかします

生地の裏側をみながら

チーズが良い感じにとけたら

まず、両端を折ります

手前を折る際は、クレープ返しで折り目をつけてから折ります

その対角面も折り目をつけて折ります

できあがり

自家製ジンジャーエールと合わせてもいいですね

とろけた卵がからんでうまい!

中のチーズもとろとろです

失敗例もご紹介

トンボって、大事!

こちらは、かっぱ橋で購入したとんぼです。

ストウブ付属のトンボと比べてみると、結構大きめ。

かっぱ橋で買ったプロ用トンボは、30cmストウブのクレープパンには大きかったようです。

小回りがきかないので、なかなかうまく広げることができず、穴があいてしまいました。

付属の小さめトンボは大きさが丁度よく、手早く広げることができました。

穴があいてしまった例

生地は、厚さを均等に!

薄いところと厚いところがあって、汁気のあるものを包んだら、穴があいた例。

ちなみに、汁気のもとは、ズッキーニとトマトを炒めた時に出たもの。

ズッキーニとトマトの冷製ラーメンを作った際、美味しかったので、ガレットでも美味しいんじゃないだろうかとチャレンジしたのが失敗でした。

うまいけど、万能ではないですね。

あまり、水分があるものは避けたほうがいいと思います!

汁がもれると、クレープパンに生地がこびりついてしまいます。

汁が多かったり、生地が薄すぎたりすると、こんなことに。

いい焼き目はついたのですが。。

それでも頑張って盛りつけて、できあがり!

うまそう!

おわりに

取っ手を持たないだろうと思って買ったクレープパンですが、何気なく取ってをつかんでしまいたくなる瞬間があります。

ですが、ヤケド必至なので絶対触ってはいけません。

そんな時、アメリカ在住のお友達からいただいたこちらが大活躍! 厚手のミトンが大活躍です。

これをはめれば、怖いものなしです。ありがとう。

というわけで、クレープパンは、ガレット、クレープ以外でも、他に鉄板焼きやお好み焼きもできそうです。

どんどん用途を広げていきたいです。

[amazonjs asin=”B000P1OF8M” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”ストウブ 木柄クレープパン 1212823 28cm ホーム&キッチン”]